Paradigmes de l'emprisonnement dans l'œuvre de Paul Auster

Résumé

1. Lo spazio dell’isolamentoMolto più che al tempo, lo scrittore americano Paul Auster sembra guardare allo spazio come una dimensione privilegiata in cui calare e organizzare le proprie strutture narrative. Le sue storie si articolano su diversi livelli, quasi a riprodurre complesse architetture labirintiche che si sviluppano insieme a un gusto particolare per la costruzione dei luoghi in cui ambientare le vicende. Non è un caso che la sua opera più famosa, The New York Trilogy (1985), prenda il nome dalla città in cui vive e lavora: spazio urbano costruito attraverso un’intricata rete di riferimenti geografici in grado di calare il lettore direttamente all’interno del testo, seguendo le peregrinazioni dei personaggi. Questo primo lavoro è composto da tre storie diverse e indipendenti, ma anche legate tra loro: “in sostanza, le tre storie sono una storia sola, ma ognuna rappresenta un diverso stadio della mia consapevolezza di essa” (Auster 1998: 294), leggiamo nelle ultime pagine del libro. Auster presenta qui alcuni elementi che diverranno una cifra stilistica della sua scrittura successiva: la riflessione meta-narrativa, la stratificazione delle storie, i personaggi guidati dal caso verso una ricerca interiore che non ha mai fine e si ridefinisce continuamente[1]. Tutto ciò viene articolato attraverso strutture in cui diversi elementi si vanno a sovrapporre e ad intrecciare, mettendo in dialogo tra loro le narrazioni con rimandi e piccoli indizi, “vibrazioni e riverberi”, come li definisce lo stesso Auster (Borrelli 2005: 272). La lettura diventa così un’operazione di costruzione, un’indagine, ed è proprio questa dimensione investigativa ad essere centrale nella Trilogia. Nelle sue parti l’opera presenta dei casi in grado di attivare nel lettore qualcosa di simile a ciò che il critico Carlo Ginzburg ha definito paradigma indiziario (Ginzburg 1979). Una relazione di indizi che si configurano all’interno della mente e consentono di costruire un percorso, di tracciare un ulteriore spazio mentale in grado di fare da controparte alla struttura proposta dall’autore, in un gioco di specchi e di moltiplicazioni tipico della scrittura austeriana [2].

Insieme a questa attenzione per la dimensione spaziale, per la cornice potremmo dire, emerge anche una particolare predilezione per lo sviluppo delle figure che abitano questi spazi e per le dinamiche che vi instaurano. Personaggi, fantasmi e ricordi che occupano e infestano i “luoghi”, infatti, attraverso le loro azioni riorganizzano di continuo lo spazio dato, lo delimitano e lo espandono come fossero attori di una scena teatrale. Molto spesso, in questa caratterizzazione minuziosa, Auster presenta dei personaggi solitari, schivi e sfuggenti: figure isolate e chiuse in stanze a meditare, a leggere o nella maggior parte dei casi a scrivere. Esse incarnano un doppio ideale, una metafora o un’allegoria dello scrittore, in molti casi. “Alla fine siamo tutti detective che scrutano nelle nostre stanze chiuse” dice Don DeLillo a proposito della Trilogia[3]. La condizione tipica rappresentata è quella prodotta da uno spazio chiuso e circoscritto in cui la narrazione presenta l’opera dei personaggi, il loro lavoro, i loro pensieri e le loro considerazioni, accompagnando il lettore in una storia da cui ne nasce un’altra, all’interno della quale se ne sviluppa un’altra ancora e così via. Come nella più antica tradizione letteraria, anche qui l’arte del raccontare storie si nutre della solitudine e della capacità del narratore di creare queste stratificazioni continue.

La solitudine dello scrittore è certamente un tema costante di molte delle opere realizzate negli Stati Uniti negli ultimi trenta e più anni. Esempi illustri sono quelli presentati da Philip Roth o Thomas Pynchon, per fare due nomi, entrambi legati profondamente alla dimensione solitaria della creazione narrativa. Nel caso di Roth, questo atteggiamento è esemplificato dalla figura di Nathan Zuckerman, alter ego e personaggio che assume il ruolo di scrittore isolato dal mondo in molti dei suoi romanzi. Opere come The Ghost Writer (1979) o The Human Stain (2000) evidenziano proprio la dimensione della scrittura come attività solitaria, concentrandosi su figure eremitiche immerse nella loro creazione. Il mondo che si costruisce a partire da questa solitudine necessaria è un mondo di invenzione, una libera e liberatoria azione immaginativa che si proietta sulla vita degli altri. Per quanto riguarda il caso di Pynchon, invece, una certa “reclusione monacale” e la sua condizione di invisibilità sembrano essere più una scelta di vita, una condizione non negoziabile, e dalle quali deriva anche la sua leggendaria ritrosia verso la mondanità.

Da parte sua, Auster dedica al tema della solitudine uno dei suoi primi saggi, The Invention of Solitude (1982). In due sezioni distinte, egli presenta prima un ricordo del padre (Portrait of an Invisible Man) e poi una riflessione sulla scrittura come lavoro di raccoglimento individuale, sulla solitudine come dimensione fondamentale del pensiero (The Book of Memory). Qui si rafforza ulteriormente il legame stretto che esiste tra lo spazio chiuso e l’attività dello scrittore, al punto che la memoria stessa viene definita come una stanza, come un corpo (Auster 1988: 88). I numerosi riferimenti letterari usati da Auster in questo saggio, al fine di articolare un ragionamento attorno alla relazione tra la scrittura e la solitudine, risalgono ad alcuni classici della letteratura dedicati proprio alla ricerca interiore, stimolata anche da condizioni estreme di reclusione. Lo scrittore costruisce un itinerario ideale tra famose e meno note “stanze di carta” in cui, tra gli altri, si trovano Pascal e Montaigne come esempi di una scrittura vissuta come attività eremitica, con una predilezione per i luoghi isolati.

2. Forme della reclusionePer ragioni simili, anche Victor Brombert si era concentrato sugli stessi autori, evidenziandone la predilezione per una solitudine forzata. Nel suo studio La prigione romantica (1975), egli analizza alcune forme ricorrenti della letteratura carceraria e mette in luce il ruolo sempre ambivalente che il luogo di detenzione gioca nell’immaginario letterario occidentale e nei classici appartenenti al genere. Una delle suggestioni più stimolanti deriva dallo studio della conformazione dello spazio chiuso e dalle relazioni che in esso si sviluppano. Tra i topoi letterari inventariati da Brombert (1991: 12) è interessante vedere proprio come certe coppie oppositive assumano un ruolo importante e sembrino valere anche nella scrittura di Auster, in particolare riprendendo alcune delle forme su cui lo studio del teorico tedesco si chiudeva. Le relazioni duali dentro/fuori, io/altro, e soprattutto quello che Brombert ha definito come un duplice movimento verso l’interno e verso l’esterno (ibidem.) attraversano l’opera dello scrittore americano. Nelle stanze descritte nei suoi romanzi, i personaggi si trovano a ripresentare situazioni tipiche della letteratura carceraria, e riflettono spesso sulla condizione di isolamento in cui si trovano. La ricerca di un luogo dell’interiorità come costruzione dell’io e della propria condizione individuale, sempre in relazione con l’alterità, è centrale nelle sue prime opere. In City of Glass, prima delle tre storie che compongono The New York Trilogy, ad esempio, l’autore di libri gialli Daniel Quinn, in seguito ad una telefonata decide di assumere l’identità di un detective dal significativo nome di Paul Auster. Si trova così a dover seguire un caso molto particolare che lo porterà a perdersi in una ricerca senza fine. Nella narrazione scopriamo che forse non è mai esistito nessun detective Auster, ma l’unico Paul Auster sull’elenco telefonico è uno scrittore di Brooklyn, che vive con la moglie Siri e il figlio Daniel – gli esatti nomi della moglie e del figlio del vero Paul Auster autore della Trilogia. Al di là da questo espediente letterario molto interessante e su cui molto è già stato scritto [4], però, ciò che vale la pena evidenziare in questa prima storia è il fatto che Quinn decida di abbandonare la sua posizione passiva di scrittore per cominciare a vivere realmente un’esperienza che aveva fino a quel punto solo immaginato. Si costruisce così un movimento che, nelle indagini, va verso l’interno (la riflessione dello stesso Quinn sulla sua vita e il caso che lo ha portato ad improvvisarsi detective) e verso l’esterno (la costruzione del “nuovo” Quinn, sulla base delle ricerche compiute sulla vita di Stillman, la persona che è stato incaricato di seguire). Egli comincia a sovrapporre l’esperienza che gli viene dalla scrittura e quella che gli viene dalla vita, riconducendole però entrambe ad una nuova scrittura di sé. Quinn, appena accettato il caso – nella duplice accezione di fato e di indagine –, decide di comprare un taccuino rosso su cui metodicamente inizia ad annotare i suoi rapporti giornalieri riguardo le abitudini del signor Stillman. Con questa quotidiana operazione decide di auto-confinasi e costringersi nel ruolo di chi segue una sorta di fantasma, un uomo che sembra nascondere un segreto [5]. Viene totalmente assorbito nel caso e dalla persona del vecchio Stillman fino a lasciarsi completamente trascinare in una vita che non gli appartiene più, ad essere estraneo a se stesso. L’unica traccia che resta di lui è ciò che scrive nel suo taccuino, e tutta la sua vita è come stata prosciugata nella scrittura di quelle pagine che passano dall’essere rapporti sul caso a riflessioni sull’esistenza (Auster 1998: 44, 67, 113).

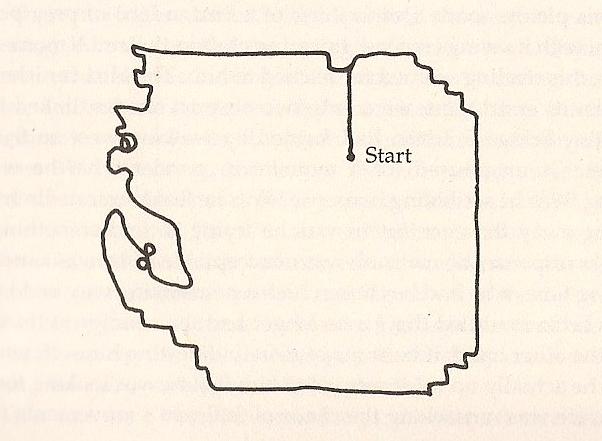

Partendo da una dimensione aperta alle possibilità, offerta da un errore e dall’assunzione di una nuova identità da parte di Quinn, con l’evolversi della situazione, il narratore restringe sempre più lo spazio esterno e circoscrive la storia ad una labirintica concatenazione di coincidenze e ipotesi. Allo stesso modo, la città, dalla metropoli sconfinata che ci si aspetterebbe, si chiude in un rettangolo di strade che coincidono con quelle percorse quotidianamente da Stillman e che il detective Quinn riporta nelle sue pagine [Fig. 1, Fig.2, Fig.3, Fig.4]. Gli stessi percorsi compiuti sono delle linee chiuse che hanno la forma di lettere dell’alfabeto composte al fine di creare le parole “torre di babele” (ivi: 76). Quest’indizio, come altri, viene però abbandonato e lo spazio di azione si stringe sempre di più attorno al taccuino, attorno ad un oggetto della scrittura e alla scrittura stessa. La storia si ripiega su di sé con la finale rivelazione del narratore che, dopo la scomparsa di Quinn, è entrato in possesso del taccuino rosso e quindi tutto ciò che noi abbiamo letto fino a quel punto potrebbe essere solo uno dei tanti rapporti sul caso Stillman, oppure una storia che ossessiona Paul Auster, sia il personaggio-scrittore interno a City of Glass sia il Paul Auster reale autore della Trilogia. In ogni caso, quella tra il personaggio e il narratore, o tra il narratore e l’autore è un’ambiguità che non riusciamo mai a risolvere completamente e che segna dei continui sconfinamenti e delle sovrapposizioni dei livelli narrativi pressoché totali (Martin 2008).

Se in City of Glass la costruzione della vicenda tiene sempre ben separate le vite di Stillman e di Quinn, nel caso di The Locked Room, l’ultima delle tre storie, la distinzione si fa decisamente più labile. Sia il narratore che l’amico Fanshawe sono accomunati dal lavoro di scrittore, ma nell’evolversi della narrazione i due personaggi vanno sempre più sovrapponendosi e scambiandosi i ruoli. A poche pagine dall’inizio della storia, dopo che la moglie di Fanshawe lo ha coinvolto nella pubblicazione e riedizione dell’opera del marito scomparso, il narratore riflette in questo modo sulla vicenda:

Per certi versi, la storia dovrebbe finire qui. Il giovane genio è morto, ma i suoi scritti vivranno e il suo nome sarà ricordato dai posteri. L’amico d’infanzia ha salvato l’affascinante vedovella, vivranno insieme felici e contenti. Questo dovrebbe porre la parola fine […]. Ma si dà il caso che sia solo l’inizio. (ivi: 237).

Da questo punto in avanti, la storia si complica. Il narratore si trova a collaborare e convivere con il fantasma dell’amico, con le comuni memorie e il racconto di episodi dell’infanzia. I suoi pensieri sono letteralmente infestati dalla presenza di Fanshawe, la sua intera esperienza perde consistenza fino a diventare soltanto un riflesso delle opere e dell’esistenza passata di quest’ultimo. Le due vite si sovrappongono in una sola: il narratore sposa la moglie dell’amico e ne adotta il figlio, sostituendosi così totalmente a lui anche nella vita privata. In questo aspetto c’è un esito diverso rispetto a ciò che abbiamo visto per City of Glass: mentre in quel caso l’attività di detective portava Quinn a conoscere meglio se stesso, qui il narratore si chiude nella vita di Fanshawe, che diventa quasi un personaggio di sua invenzione fino al punto da far dubitare della sua esistenza (ivi: 237-38). La libertà del narratore è totalmente sacrificata in nome della storia che si è assunto la responsabilità di raccontare. Ha la sensazione duplice di essere stato preso in trappola dalla storia stessa e di potersi assumere l’autorità di giudicare e condannare l’opera e la vita di un uomo scomparso. Come scrive lui stesso:

Mi era stato conferito il potere di condannarlo all’oblio, di sottrarre un cadavere dalla tomba e farlo a pezzi […]. Mi è difficile spiegare questo sentimento. Sicuramente era legato alle vecchie rivalità, […] ma nasceva anche dalla sensazione di essere stato preso in trappola. Avevo dato la mia parola. Una volta aperte le valige, sarei diventato il portavoce di Fanshawe e, lo volessi o no, avrei parlato in vece sua. Entrambe le possibilità mi atterrivano. Pronunciare una condanna a morte era orribile, ma lavorare per un morto non sembrava molto meglio. (ivi: 224).

Il campo di azione concesso si restringe ulteriormente. Assistiamo ad una nuova chiusura delle possibilità e anche dei luoghi rispetto alla prima delle tre storie. Lo stesso Fanshawe, nelle prime frasi della narrazione, viene descritto non tanto come una persona ma come un luogo, a sottolineare la possibilità del narratore di entrare in esso: “Adesso mi sembra che Fanshawe ci sia sempre stato. È lui il luogo dove per me tutto comincia, senza di lui non credo che saprei chi sono” (ivi: 201. Corsivo mio).

2.1. Scrittura riavvolta su di séPiuttosto che di una dualità interno/esterno, è dunque possibile parlare di un'oscillazione tra i poli aperto e chiuso: anch’esse condizioni relative allo spazio. Questa coppia è altrettanto presente nei topoi letterari riguardanti il tema della detenzione, laddove il luogo chiuso, lo spazio circoscritto del dentro, si oppone al luogo aperto del fuori, ma si instaura tra essi una reciproca complementarietà. Traslando di poco l’ambito semantico dei termini, è possibile ottenere anche una prospettiva diversa del legame io/altro, o, per restare all'interno dello studio relativo all'organizzazione delle dinamiche autoritarie nel sistema carcerario, del legame carcerato/carceriere o osservato/osservatore. Abbiamo visto come già in The Locked Room il narratore si renda conto di esercitare un potere autoritario nei confronti di Fanshawe: “come poteva aspettarsi che accettassi una simile responsabilità: ergermi a giudice di un uomo e decidere se la sua vita era stata degna di essere vissuta?” (Auster 1998: 208). La prospettiva è però sempre sul punto di ribaltarsi, perché il narratore non è più in grado di scegliere autonomamente ma è costretto e guidato da un impulso irrazionale alla necessità di scrivere.

Una prospettiva e una logica simili Auster le ripropone anche in Leviathan (1992), dove lo scrittore Peter Aaron si trova a dover ricostruire la vita dell’amico e dello scrittore Benjamin Sachs, trovato dilaniato da una bomba. Anche in questo caso, la narrazione segue l’evolversi di una situazione iniziale in cui Aaron si assume l’autorità – ma anche l’autorialità, come vedremo – di ciò che stiamo per leggere. Egli scrive:

Non che io voglia cercare di giustificare quello che ha fatto, ma dal momento che non è più in condizioni di difendersi, il meno che io possa fare è spiegare chi era e raccontare la verità sul perché si trovava su quella strada del Wisconsin del nord (Auster 2011: 216. Corsivo mio).

In Leviathan, il narratore chiuso e isolato in una stanza presenta una sorta di memoria difensiva. La sua narrazione, infatti, si vuole opporre come una contro-verità, una contro-storia, ai verbali che l’FBI sta stendendo sul caso: “mentre io me ne starò qui nel Vermont a scrivere questa storia, loro saranno impegnati a scriverne un’altra: sarà la mia storia e, una volta che l’avranno finita, sul mio conto sapranno tanto quanto me” (ibidem.).

Questa è stata definita come l’opera più politica di Auster[6] e molte considerazioni che in essa si sviluppano toccano temi relativi alla dimensione carceraria e detentiva. Già dal titolo è possibile rintracciare un ambito concettuale che evoca una riflessione sull’autorità e la necessità delle norme, ma le costrizioni sociali rimangono sempre in una posizione ambivalente. Da una parte, Benjamin Sachs si reclude continuamente all’interno di una vita scandita che “non lo faccia andare in pezzi”, ma dall’altra egli è presentato come un sovversivo attratto da un impulso di autodistruzione che lo porterà, negli anni ’80, a compiere piccoli atti di terrorismo facendo esplodere delle repliche in miniatura della Statua della Libertà diffuse per tutta la nazione. È un personaggio sfuggente, che ha bisogno di auto-confinarsi per darsi una collocazione, e questa stessa dimensione di chiusura la ripropone anche nei suoi rapporti personali creando delle gabbie di obblighi auto-imposti (ivi: 430).

La reale situazione in cui si rinchiude, però, sembra essere ancora di tipo letterario. In un incidente Sachs si trasforma in assassino e uccide un giovane attivista politico di nome Reed Dimaggio. Si lascia così attrarre da una sorta di “magnetismo cosmico” verso la storia di quell’uomo, delle sue idee e, soprattutto, dei suoi scritti politici. Per una strana forma di espiazione di colpa si ritrova a vivere la vita di Dimaggio, sposandone la moglie e vivendo attraverso le sue idee e la sua biografia: “La mia prima idea fu di scrivere qualcosa su di lui” (Auster 2011: 450-54). Si ripropone la situazione di uno scrittore la cui vita viene assorbita totalmente in una storia che è contenuta in un’altra storia. Ad un livello superiore, la scrittura serve anche a Peter Aaron per rimettere insieme, quasi letteralmente dopo l’esplosione, i pezzi del corpo e della vita di Benjamin. Inoltre, la circolarità è forzata anche dalla scelta del titolo Leviathan, usato sia per il libro di Auster sia per quello di Aaron, ma che già era stato usato come titolo anche per un’opera dello stesso Sachs.

La reclusione e la chiusura si esprimono attraverso la struttura e il continuo intreccio delle storie che vengono raccontate: sono queste ad incarcerare il narratore nella sua stanza, con l’obbligo di fare in fretta prima che sia il rapporto dell’FBI a costituire la scrittura definitiva che chiuderà Benjamin nella definizione di “terrorista”. Il punto centrale di quest’opera rimane la forte oscillazione tra la scelta della scrittura e la scelta della vita, e qui restano aperte entrambe le possibilità: Peter si chiude nella posizione di narratore e scrittore mentre Benjamin comincia a soffrire la mancanza di azione e concretezza. Come abbiamo visto, però, è per mezzo dell’incontro con un’altra opera – quella di Dimaggio, in particolare la sua tesi di laurea dedicata alla vita dell’anarchico Alexander Berkman (ivi: 452-53) – che la nuova posizione di Sachs si origina. L’atto narrativo crea così un luogo, uno spazio da cui non si esce: anche quando il libro finisce, Peter, ancora nella stanza, consegna il manoscritto del suo Leviathan all’agente dell’FBI affinché lo legga e si faccia un’idea della persona di Benjamin Sachs, ricominciando così all’infinito l’alternanza scrittura-lettura.

2.2. Breve nota sullo sguardoLe relazioni instaurate tra i personaggi e la voce narrante in The Locked Room e Leviathan sembrano proporre una versione più attuale di ciò che Lawrence Buell aveva definito Observer-Hero Narrative nel suo omonimo saggio del 1979[7].

Questo genere potrebbe essere brevemente definito come una storia raccontata da un narratore interno in prima persona riguardo ad una relazione o un incontro significativo con un’altra persona. Le due figure sono opposte e considerate come controparti l’una dell’altra, la seconda è percepita in contrasto con la prima per via dell’aspetto e dello stile di vita, oltre che per il fatto di incarnare caratteristiche più pure o estreme alle quali l’ observer si sente vicino o possiede in grado minore. (Buell 1979: 93. Traduzione mia).

Buell rintraccia esempi illustri di questo “genere” in classici come Cuore di tenebra, Moby-Dick o Il grande Gatsby, analizzando i rapporti che la scrittura presenta tra le figure dei narratori e dei personaggi di cui narrano la vita. Nel caso dei libri di Auster, questa dinamica si ripresenta in varie forme, e vede, come abbiamo precedentemente illustrato, quasi una sovra-scrittura della vita del narratore o dell’autore stesso sopra quella dei personaggi[8]. Relazioni di questo tipo si possono riscontrare nei rapporti Narratore-Fanshawe oppure in quello tra Aaron-Sachs, o ancora in quello più interno di Sachs-Dimaggio. In questi casi, si instaura una dinamica tipica della teoria di Buell in cui “come risultato, troviamo l’observer che vive attraverso la vita dell’hero, il quale fa emergere un lato della personalità del primo che precedentemente era nascosto” (ivi: 96. Traduzione mia).

Questa relazione ha delle ricadute anche sulla gestione degli spazi, proprio nella direzione di un’alternanza tra i poli aperto e chiuso. Nei casi presenti in Auster, infatti, le due prospettive sono separate da una distanza spaziale e temporale: l’observer è chiuso in una stanza a scrivere e “inventare”, mentre l’hero è caratterizzato da una totale libertà di azione e movimento. Facendo un salto concettuale, possiamo rivedere qui la dinamica del carcerato che guarda, nella sua impossibilità di agire, e vive per delega dei personaggi che inventa. C’è però un ulteriore passaggio in grado di creare una gerarchia della visione e del “controllo”, per cui la relazione è sempre sul punto di ribaltarsi [9]. Un simile intreccio di visioni allargato, per così dire, è fondamentale nella Trilogia e costruisce le detective stories che la compongono. La dimensione visiva del controllo in City of Glass permette un’unità di luoghi tra osservato e osservatore, mentre in The Locked Room si affida all’immaginazione e ad un’attività quasi totalmente interna alla mente del narratore. Per altro, nelle prime pagine di City of Glass troviamo una riflessione linguistica sull’ambiguità di pronuncia tra i termini “I” e “Eye” che diventa anche ambiguità concettuale sul ruolo dello scrittore-investigatore.

Private Eye. Occhio privato. Per Quinn il termine racchiudeva un triplice significato. Eye non suonava semplicemente come «ai», la «i» iniziale di «investigatore»; era la «I» maiuscola, il pronome «io», e l’Io, il minuscolo germoglio sepolto nel corpo dell’essere vivente. […] Nel contempo, era l’occhio fisico dello scrittore, l’occhio dell’uomo che guarda fuori da sé nel mondo, pretendendo che il mondo gli si sveli. (Auster 1998: 10-11).

Il lettore si trova così a seguire un occhio [eye], intento a “scrivere” e a dare un «I», un Io, al mondo e ai personaggi di cui scrive. Lo scrittore-detective, che in questo caso assume anche il ruolo di Observer, nella sua narrazione riportata nel taccuino ricostruisce l’identità di Stillman ma, contemporaneamente, ricrea di continuo la sua stessa identità.

Esistono anche delle variazioni su questo tema, che mettono per esempio chi osserva nella condizione di essere osservato a sua volta, come nel caso Narratore-Fanshawe: “ora che avevo smesso di cercarlo, me lo ritrovavo più vicino che mai. La relazione si era capovolta. Dopo tanti mesi passati sulle sue tracce, capii che il rintracciato ero io. Invece di cercare Fanshawe, in realtà ero fuggito da lui” (ivi: 292). Questo capovolgimento mette in moto un venir meno delle separazioni degli spazi fisici di azione, e la dinamica dell’observer-hero si trova sempre più a coincidere con una staticità di movimento e un’immobilità totale da entrambe le parti: “Perché se riuscivo a convincermi che lo stavo cercando, voleva dire automaticamente che lui era un altro: un individuo distinto da me, al di là dei confini della mia vita. Ma mi ero sbagliato” (ibidem.).

3. Scrittura che incarceraCon il restringersi degli spazi della mente e della scrittura si approda ad una forma di sovrapposizione di osservato e osservatore e si riproduce la relazione tra carcerato e carceriere indagata da Brombert, ma senza più alcuna distanza effettiva. Chi deteneva l’autorità, l’observer, sembra chiudersi nella scrittura e nella vita dell’hero, e la sua unica dimensione diventa la gabbia mentale della pagina su cui si deve in-scrivere – scrivere se stesso perché è il solo modo di esistere. Lo scrittore-narratore si rinchiude nello spazio della scrittura, che non ha più la positività salvifica in grado di concedere una via di uscita dalla condizione di reclusione, ma piuttosto rappresenta l’unico orizzonte possibile di vita: “Cosa succederà quando non ci saranno più pagine nel taccuino rosso?”, è l’appunto di Quinn riportato dal narratore alla fine di City of Glass (Auster 1998: 137).

Nell’inversione dei ruoli e nella dinamica di auto-incarcerazione che abbiamo visto, si apre anche lo spazio per una situazione inedita in cui è l’autore a diventare carcerato, non più solo di se stesso e della sua opera ma dei suoi personaggi. È esattamente ciò che accade in Travels in the Scriptorium (2006), dove troviamo fin dall’inizio una situazione che richiama quasi completamente un paradigma carcerario e una forma panoptica di controllo basato sullo sguardo. Il protagonista Mr. Blank è seduto sul letto di una camera chiusa: “in quale edificio si trova la stanza? In una casa? In un ospedale? In una prigione?” (Auster 2008: 4). La situazione che viene disposta somiglia a quella di un sorvegliato speciale, anche se non è ben definito il luogo di confinamento. Può essere un ospedale per via delle pareti bianche, degli abiti, della pulizia continua o delle donne vestite da infermiere. Allo stesso modo può essere la cella di una prigione, dati i numerosi riferimenti al fatto che la porta possa essere aperta o chiusa a chiave, e che le finestre sono sbarrate e impossibili da aprire. Le ipotesi alimentano ogni forma di ambiguità: viene anche detto che l’uomo è continuamente fotografato e ascoltato per mezzo di un sistema nascosto di microfoni e macchine fotografiche, usate per registrare ogni azione e ogni conversazione in atto nella stanza (ivi: 3). Qualsiasi sia la situazione, essa ha tutte le caratteristiche di una detenzione di massima sicurezza, ma il vecchio sembra non esserne consapevole e nemmeno è a conoscenza del motivo della sua “detenzione”: la sua mente è “altrove”. Nella stanza compaiono dei personaggi che sembrano conoscerlo perfettamente da molto tempo, ma dei quali lui non ricorda nulla. Queste presenze lo sorprendono e, per reazione, egli comincia a rendersi conto della sua situazione, della sua impossibilità di uscire dalla camera. All’interno della stanza si manifestano presenze “reali” – anche se le conversazioni non sono riportate con i trattini del discorso diretto, facendo quasi pensare che i dialoghi siano solo interni alla mente del vecchio – ma anche immaginate, che risalgono a pensieri e ricordi dell’infanzia o sono ombre nella sua mente. Si sente rinchiuso e assediato dai ricordi e dai volti. Scopriamo così che questi personaggi, in qualche modo, sono legati a lui perché è lui il vero responsabile delle loro vite, della loro felicità o sofferenza. Allo stesso modo, però, le loro storie personali sono proiettate fuori dal libro. Tutti i nomi dei personaggi che entrano nella stanza a perseguitare Mr. Blank sono quelli dei personaggi di altre opere di Paul Auster, molti in particolare presenti nella Trilogia. Siamo così autorizzati a pensare che Mr. Blank rappresenti una sorta di doppio dello stesso Auster, e che quindi i personaggi che ora lo tengono prigioniero siano sue invenzioni, proiezioni dei fantasmi che infestano la mente dello scrittore americano. La situazione è resa più ambigua da quello che possiamo considerare come un medesimo statuto ontologico che accomuna Mr. Blank e i suoi personaggi. In questo modo passiamo attraverso vari livelli che si intrecciano e articolano in un gioco intertestuale tra diverse opere. L’autore, per l’espediente di un personaggio volutamente labile come Mr. Blank, diventa ostaggio del suo stesso agire, “vittima” dei suoi stessi personaggi e incarcerato da loro attraverso una struttura letteraria molto articolata.

Blank/Auster rimane chiuso in questa stanza senza alcuna speranza di uscire e la sua unica possibilità potrebbe essere quella di inventare storie o leggerle. Purtroppo la lettura e la scrittura sembrano chiuderlo ancora di più nella stanza e costringerlo nella sua condizione di carcerato, riproponendo descrizioni della sua stessa “detenzione”. Il dattiloscritto che trova sulla scrivania, e che comincia a leggere nel tentativo di distrarsi, è una sorta di racconto di fantascienza che presenta la narrazione di un comandante fatto prigioniero in una zona di guerra (ivi: 27). La lettura quindi non gli concede alcuna uscita, e più avanti ci accorgiamo che nemmeno la scrittura offre uno spazio aperto o una via di fuga. Il finale del libro palesa la natura di questa condizione come una forma di punizione organizzata dai suoi “subalterni”, per vendicarsi di tutti i torti che hanno subito negli anni e nelle loro vite di semplici personaggi dei suoi libri (ivi: 105).

È un’apoteosi di scritture e di incarcerazioni nella scrittura, dove ognuno stende un rapporto sullo stato delle cose e dei suoi sorvegliati. Il vecchio è condannato dai suoi personaggi a fare quella vita, non ha scampo, e ogni giorno è sottoposto allo stesso “trattamento” che “non finirà mai” (ivi: 111). Nel finale, Mr. Blank prende un altro dattiloscritto dalla scrivania che sta nella stanza e comincia a leggerlo; sulla copertina c’è scritto: “ Viaggi nello scriptorium di N. R. Fanshawe”. Scopriamo così che il libro che lui sta leggendo è lo stesso libro che stiamo leggendo noi, e la lettura-scrittura riproduce esattamente l’incipit (ivi: 3, 108). Questo fa esplodere la disperazione del vecchio, passato così dall’essere il creatore di quelle ombre, all’essere uno di loro, costretto a vagare per sempre in un limbo chiuso nella scrittura (ivi: 111). Il narratore non è più solo colui che osserva [observer], controlla e guida le azioni dei personaggi [hero] nella sua scrittura, come abbiamo visto all’inizio, ma si trova nella condizione di controllato [observed], confinato nella sua stanza, nel luogo magico della creazione: “La stanza ora è il suo mondo, e più a lungo durerà il trattamento, più dovrà riconoscere la generosità di quanto è stato fatto per lui” (ibidem.). L’auto-confinamento in cui lo scrittore esercitava ancora una forma di controllo viene ribaltato in una dimensione di detenzione imposta dai personaggi stessi. Egli perde quel potere di “sublime alchimista che può cambiare a piacimento il mondo” (Auster 1998: 296), o meglio, è condannato a perpetrare quel potere nella solitudine della propria reclusione. Da questo punto di vista Travels in the Scriptorium rappresenta anche un’evoluzione interessante dei paradigmi carcerari della letteratura, presentando il caso in cui lo stesso atto della scrittura incarcera per mano delle creature letterarie.

ConclusioniPur mantenendo alcuni elementi canonici, come abbiamo visto, l’opera di Auster sposta il discorso della reclusione sull’attività della scrittura, sul suo stesso farsi. Lo spazio va restringendosi e le stanze diventano via via sempre meno concrete. Sembra che si possa considerare l’intero The New York Trilogy come una sorta di processo di chiusura nella scrittura, o una chiusura della scrittura su se stessa; e d’altra parte “la questione è la storia in sé” avvertiva Auster già nella prima pagina (Auster 1998: 5). Questa dinamica di restrizione passa attraverso una circoscrizione sempre maggiore dei luoghi, spossessati di ogni forma e referenza identificabili come esterne nel procedere della narrazione. Dalla dimensione aperta che viene presentata all’interno dell’immagine di City of Glass, si passa, attraverso un processo sempre più radicato e profondo di astrazione, alla prospettiva di totale chiusura e incarcerazione offerta da The Locked Room[10], dove un’ambigua sensazione di claustrofobia e di claustrofilia percorre quasi ogni pagina. Gli spazi angusti e l’oppressione attuata dalla scrittura in quest’ultima storia non hanno più il respiro arioso, per quanto comunque già costrittivo, dei pedinamenti di Quinn per le vie di New York. “Ognuno porta una stanza dentro di sé” scriveva Kafka (Brombert 1991: 247), e questa dimensione che da esterna si fa interna rappresenta un movimento che Auster mette in atto all’interno dei suoi libri.

La scrittura chiude il mondo nella pagina. A questo proposito, la posizione espressa da Auster nei confronti della circolarità delle storie narrate, così come del ruolo stesso della scrittura, si avvicina molto a quella che Maurice Blanchot presenta in Le rassessement éternel e Après Coup, opere che lo stesso Auster stava traducendo proprio negli anni della pubblicazione di The New York Trilogy. Per Blanchot la scrittura non sembra avere un ruolo salvifico, ma piuttosto imprigiona all’interno di una necessità dello scrivere volta ad un cominciamento perenne della scrittura stessa. Sembra esserci una condanna alla scrittura, la quale cancella il mondo che però ha bisogno della scrittura per essere espresso, attivando così un vero e proprio circolo vizioso[11]. In quei brevi scritti degli anni ’30, Blanchot presenta una situazione fortemente legata al paradigma carcerario, che è stata interpretata anche come una lucida profezia delle dinamiche e della tragedia dei campi di concentramento. Egli pone l’accento proprio su una forma circolare di costruzione e distruzione legata all’espressione letteraria. La stessa organizzazione delle due storie che compongono Le ressassement éternel riproduce una circolarità infinita. Da una parte, L’Idillio [L’Idylle] del titolo è rappresentato da un ospizio-prigione da cui è impossibile evadere se non attraverso l’accettazione e la sottomissione ad una struttura di convenzioni e costrizioni imposta da una Norma superiore, forse incarnata dall’autorità del narratore. Dall’altra, viene presentato un mondo sul punto di sgretolarsi proprio per la mancanza di un sistema o di un codice condiviso, in grado di tenerlo letteralmente insieme, come accade ne L’ultima parola [Le dernier mot]. Si crea un’oscillazione continua tra la prospettiva totalmente chiusa e interna della prima storia e quella massimamente aperta ed esterna della seconda (Liska, Cools 2010), in grado di continuarsi reciprocamente. Le due storie rappresentano proprio il potere e l’ambivalenza della scrittura, quello che lo stesso Blanchot definisce nel percorso dello scrittore “dal «non ancora» al «non più»” (Blanchot 2010: 76). Ciò rappresenta la condanna a richiudersi nell’opera e vivere nella sua creazione, senza alcuna esistenza esterna che preceda o segua il libro.

In Auster ritroviamo un atteggiamento simile proprio nelle relazioni con i luoghi della scrittura che abbiamo visto: dalla stanza fino al taccuino e al libro stesso in The Locked Room e Leviathan, per arrivare allo Scriptorium. Alla fine della Trilogia, il narratore strappa le pagine che sta leggendo quasi in un estremo tentativo di liberarsi, perché quell’esperienza di lettura-scrittura lo ha gettato nella confusione più totale (Auster 1998: 314). Le frasi erano state scritte per lui e avevano lo scopo di “cancellarsi a vicenda” (ivi: 313), quasi a creare i presupposti per un continuo inizio o re-iniziare della storia. Lo Scriptorium, inteso sia come spazio mentale (Peackoc 2011: 230) sia come luogo fisico della scrittura, rappresenta in questa prospettiva una sorta di approdo naturale del movimento di chiusura che abbiamo scelto di seguire come metafora dell’incarcerazione nel nostro lavoro. L’opera del 2006 segna un ulteriore passaggio nella riflessione che Auster ha sempre fatto nei suoi libri attorno alla questione dello spazio chiuso e dell’opera letteraria, e, qui più che altrove, i due temi risultano inscindibilmente legati proprio grazie al reiterarsi di alcuni topoi del paradigma carcerario e dell’immaginario dell’incarcerazione. Siamo quasi portati a pensare che non esista più un fuori e che sia la scrittura a diventare la forma stessa della chiusura e della reclusione in un dentro che si origina ad ogni frase. Inoltre, per tornare anche al problema identitario che avevamo visto all’inizio, lo stesso nome di Mr. Blank indica una sorta di vuoto, una superficie vuota che aspetta solo di essere riempita o scritta. Blank è, infatti, anche lo stesso aggettivo che si usa per la carta: Blank page è la pagina bianca, quella prima della scrittura, lo spazio che non è ancora stato abitato ma nemmeno costruito forse. Questo rimanda direttamente alla dimensione del «non ancora»/«non più» vista per Blanchot. La necessità di scrivere non è liberatoria, anzi ha bisogno dei paradigmi della reclusione e manifesta essa stessa la sua auto-costrizione attraverso il processo di continua ricostruzione e distruzione intrinseca che rende evidente. L’attenzione per lo spazio nelle opere di Auster dà così origine a un luogo dove il mondo prende forma nella scrittura e, nel tentativo di una sua decifrazione, attiva un meccanismo di chiusura che agisce sui più diversi livelli narrativi.

BIBLIOGRAFIAAUSTER P. (1988), The Invention of Solitude, Faber & Faber, London.

AUSTER P. (1998), The New York Trilogy [1987], Faber & Faber, London, tr. it. di Bocchiola M., Trilogia di New York, Einaudi, Torino.

AUSTER P. (2008), Travels in the Scriptorium [2006], Picador, New York, tr. it. di Bocchiola M., Viaggi nello Scriptorium, Einaudi, Torino.

AUSTER P. (2011), Leviathan [1992], Faber & Faber, London, tr. it. di Kampmann E., Leviatano, in Romanzi 2, Einaudi, Torino.

BLANCHOT M. (1967), Lo spazio letterario, Einaudi, Torino.

BLANCHOT M. (2010), L’eterna ripetizione e “Après Coup”, Cronopio, Napoli.

BORRELLI F. (2005), Biografi del possibile, Bollati Boringhieri, Torino.

BROMBERT V. (1991), La prigione romantica, Il mulino, Bologna.

BUELL L. (1979), “Observer-Hero Narrative”, in Texas Studies in Literature and Language, Vol. 21, No. 1, Univeristy of Texas Press, pp. 93-111.

BERNSTEIN S. (1999), “The question is the story itself”, in P. Merivale and S. E. Sweeney (a cura di), Detecting texts, PENN Press, Philadelphia.

COOLS A., LISKA V. (2010), “The Glory and the Abyss: Le ressassement éternel”, in HART K. (a cura di), Clandestine Encounters, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana.

GINZBURG C. (1979), “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, in Gargani A. (a cura di), Crisi della ragione, Einaudi, Torino.

KELLY A. (2010), “Moments of Decision in Contemporary American Fiction: Roth, Auster, Eugenides”, in Critique. Studies in contemporary fiction, Vol. 51, No. 4, Routledge, London, pp. 313-332.

MARTIN B. (2008), Paul Auster’s Postmodernity, Routledge, London.

NEALON J.T. (1999), “Work of the detective, work of the writer”, in P. Merivale and S. E. Sweeney (a cura di), Detecting texts, PENN Press, Philadelphia.

PEACKOK J. (2010), Understanding Paul Auster, University of South Carolina Press, Columbia.

PIVANO F. (2008), Libero chi legge, Mondadori, Milano.

VARVOGLI A. (2001), The world that is the book, Liverpool University Press, Liverpool.

[1] Secondo lo studioso americano Brendan Martin, The New York Trilogy rappresenta una sorta di ricettacolo di tutte le tematiche che verranno poi indagate e variamente sviluppate da Auster all’interno delle opere successive. Cfr. B. Martin, Paul Auster’s Postmodernity, Routledge, London 2008.

[2] A questo proposito si rinvia al volume collettivo Detecting Texts in cui compaiono due saggi dedicati all’opera di Auster relativi all’analisi della composizione e della dinamica delle detective stories come metafora dell’agire stesso dello scrittore e, di conseguenza, del lettore. Cfr. J.T. Nealon, Work of the detective, work of the writer, in Detecting Texts, edited by Patricia Merivale and Susan Elizabeth Sweeney, PENN Press, Philadelphia 1999; oltre che S. Bernstein, “The question is the story itself”, in Detecting texts, op. cit.

[3] Cit. in F. Pivano, Libero chi legge, Mondadori, Milano 2008, p. 162.

[4] Lavori particolarmente interessanti sul ruolo e sulla “teoria” dell’autore nell’opera di Auster, anche in riferimento allo sviluppo che il tema dell’autorialità ha avuto nel postmodernismo, sono il già citato studio di Brendan Martin (si veda nota 1) e A. Varvogli, The world that is the book, Liverpool University Press, Liverpool 2001, in cui si approfondisce anche il tema biografico che percorre l’opera di Auster.

[5] Non abbiamo qui modo di approfondire a sufficienza la trama delle tre storie ma per una maggiore completezza rimandiamo al dettagliato studio offerto in J. Peacock, Understanding Paul Auster, University of South Carolina Press, Columbia 2010.

[6] Non è un caso che Leviathan sia dedicato all’amico Don DeLillo, che con il suo Libra (1988) aveva creato una storia alternativa sull’omicidio Kennedy, attraverso un personaggio chiuso in una stanza che svolgeva delle speculazioni e costruiva dei modelli narrativi sulla base dei documenti raccolti dalla CIA.

[7] L. Buell, Observer-Hero Narrative, «Texas studies in Literature and Language», Vol. 21, n. 1, Spring 1979, pp. 93-111.

[8] A proposito della ripresa delle teorie sull’Observer-Hero Narrative nell’opera di Paul Auster si rimanda all’interessante studio proposto in A. Kelly, Moments of Decision in Contemporary American Fiction: Roth, Auster, Eugenides, in «Critique. Studies in contemporary fiction» n. 4, vol. 51, 2010. In particolare, le riflessioni di Kelly su Leviathan e la teoria di Lawrence Buell sono state raccolte in un capitolo del recente volume A. Kelly, American Fiction in Transition. Observer-Hero Narrative, the 1990s, and postmodernism, Bloomsbury Academic, Bloomsbury 2013.

[9] Buell accenna ad una situazione simile nell’analisi dei rapporti che si vengono a creare tra le due figure e scrive: “Anche se questo scambio è inusuale, una serie di altre opere esplorano il paradosso di un observer che, in qualche modo, controlla l’hero ma ne a sua volta controllato in un altro modo” (Buell 1979: 95. Traduzione di chi scrive).

[10] Lo stesso termine “room” suggerisce un’ambiguità semantica che gioca sul duplice significato di spazio e stanza, in entrambi i casi connotati dall’aggettivo “Locked” [chiuso a chiave], con l’accezione marcata di una chiusura di sicurezza.

[11] Paul Auster usa l’espressione Vicious Circle per tradurre l’opera di Blanchot, sottolineando proprio la ripetitività e la circolarità del senso che le storie presentate nella raccolta esprimono. Cfr. M. Blanchot, Vicious Circle, Two fictions and After the Fact, Translated by Paul Auster, Stantion Hill 1985.

Publiée

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

(c) Tous droits réservés Elephant & Castle 2023

Ce travail est disponible sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International .